Linguistik und Molekulargenetik führen zu einem »gemeinsamen Stammbaum« der Menschen

Ahnensuche in Sprachen und Genen

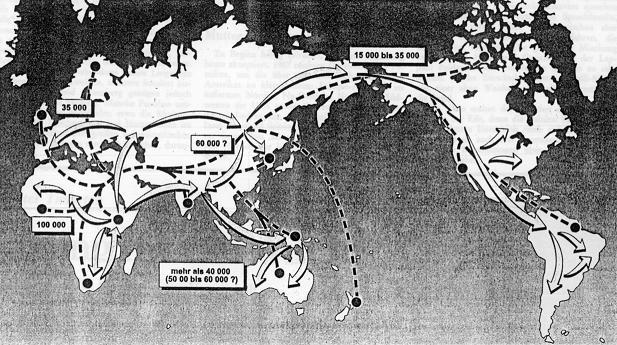

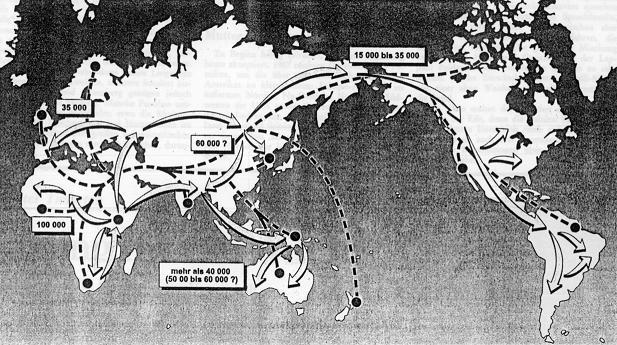

Von Afrika aus wurden zunächst Asien und dann die übrigen Kontinente besiedelt/Von Kirsten Brodde

Am Anfang war das Wort... tik. Was der Evangelist Johannes offenließ, glaubt der amerikanische Linguist Merritt Ruhlen zu wissen. Tik sagten unsere Vorfahren einsilbig und meinten »Finger«. Zumindest die Vokalfolge t-Vokal-k läßt sich — mit verwandter Bedeutung — in etwa fünfzehn weitverstreuten Sprachfamilien, darunter Indoeuropäisch, Austronesisch und Amerindisch finden. Im Englischen wandelte sich Ruhlens Urwort tik zu toe (Zeh), im Lateinischen zu digit, und im altdeutschen Wort deik für »zeigen« klingt es ebenfalls nach.

Zwar datiert der Wissenschaftler aus Palo Alto/ Kalifornien sein Urwort nicht. Aber Anthropologen schätzen, daß tik dem Homo sapiens etwa vor 100000 Jahren zum ersten Mal über die Lippen kam. Die Fähigkeit zu sprechen hat unseren Vorfahren die rasche Expansion über den Erdball wahrscheinlich wesentlich erleichtert.

Heute parlieren und palavern die Menschen in rund 5000 Sprachen. Die linguistische Fährtensuche Merritt Ruhlens und einiger Mitstreiter verfolgt das ebenso ehrgeizige wie umstrittene Ziel, alle Zungen auf einen gemeinsamen Ursprung zurückzuführen. Parallel dazu versucht ein amerikanisches Genetikerteam aus der Schule des im vergangenen Jahr verstorbenen Allan C. Wilson in Berkeley die Existenz einer Ur-Eva zu beweisen. Diese Frau, Stammutter der gesamten Menschheit, und ihre Sippe sollen vor etwa 150000 Jahren in Afrika gelebt haben. Die Wissenschaftler verglichen hierzu die Erbsubstanz (DNA) der Mitochondrien, der »Kraftwerke« der Zellen, von Ureinwohnern aus aller Welt. Da diese DNA nur von der Mutter vererbt wird, ermöglicht sie die Suche nach der »mitochondrialen Eva«. Je ähnlicher die mitochondriale DNA von Völkern ist, um so enger sind sie verwandt. So läßt sich, mit einigen Tricks und Annahmen» ein Stammbaum der Menschheit konstruieren«

Mit einem Brückenschlag zwischen beiden Ansätzen — Molekularbiologie und historischer Linguistik — sorgt der Stanforder Humangenetiker Luigi Luca Cavalli-Sforza für Aufsehen. Genetische und sprachliche Evolution, erklärt Cavalli-Sforza in der Zeitschrift Spektrum der Wissenschaft (Nr. 1/92, S. 90), seien weitgehend parallel verlaufen. Er und sein italo-amerikanisches Team haben den Genstammbaum von 42 weit verstreut lebenden Eingeborenenpopulationen untersucht und festgestellt, daß er recht genau deren Sprachenstammbaum entsprach. Wenn aber die Stammbäume von Genen und Sprache der Menschen so ähnlich sind, folgerte Cavalli-Sforza, ist der Werdegang von Sprachen und Völkern als eine Art Tandem zu verfolgen.

Echo ferner Stimmen

Seit Jahrzehnten sammelt sein Team genetische Daten, um Licht ins Dunkel der menschlichen Herkunft zu bringen. Cavalli-Sforza hofft, den Wanderungen unserer Urahnen auf die Spur zu kommen, die einst von Afrika aus den Globus besiedelten, und so die verwandtschaftlichen Verhältnisse zwischen den Völkern zu klären. Sein Schlüssel dazu .ist das reguläre, nicht das mitochondriale menschliche Erbgut. Auch hier gilt: Je länger zwei Populationen getrennt sind, desto unterschiedlicher sind ihre Erbanlagen. So sind Engländer zu 16 Prozent Träger des Gens für Rhesus-faktor negativ, hingegen die Basken zu 25 Prozent, also 9 Prozent Differenz. Der Unterschied zwischen Engländern und Ostasiaten beläuft sich sogar auf 16 Prozent, denn nahezu kein Japaner oder Koreaner ist rhesusnegativ. Der Schluß aus dieser simplen Häufigkeitsauszählung: Zwischen Europäern und Ostasiaten besteht eine größere genetische Distanz, was gleichzeitig frühere Trennung voneinander bedeutet.

Um exakt datieren zu können, wer sich wann von wem getrennt hat, wendet Cavalli-Sforza komplizierte Formeln an und vergleicht nicht nur ein Gen, sondern Hunderte. Trotzdem bleibt das Verfahren erstaunlich einfach. Die Forschergruppe um den Stanforder Wissenschaftler präsentiert Resultate, die gut mit den mitochondrialen DNA-Messungen der Wilson-Schule und vor allem verblüffend mit den Ergebnissen von Paläoanthropologen übereinstimmen: Vor etwa 100 000 Jahren trennten sich Afrikaner und Asiaten voneinander, vor etwa 50 000 Jahren emigrierten die ersten Südostasiaten dann nach Australien. 15 000 Jahre später verzweigten sich Asiaten und Europäer. Und erst vor 30 000 Jahren begann die Besiedlung Amerikas.

Archäologie. Gen- und Sprachanalysen kommen zu ähnlichen Ergebnissen: Ein erster Genstammbaum (gestrichelt) verknüpfte die heutige Heimat von »Ureinwohnern« (Punkte). Neuere genetische Daten deuten darauf hin (Pfeile), daß Asien von Afrika her auf zwei Wegen besiedelt wurde; die exakten Routen sind jedoch unbekannt. Die Zahlenangaben für das erste Auftauchen moderner Menschen (Jahre vor heute) beruhen auf fossilen Funden."

Die ältesten Einwohner Europas sind Cavalli-Sforzas molekularer Uhr zufolge die Basken, die rund um die Pyrenäen in Nordspanien und Südwestfrankreich leben. Trotz Kontakten mit späteren Neuankömmlingen hätten sie ihr ursprüngliches Erbmaterial weitgehend erhalten. Widerspruch erregt jedoch weniger diese Gen-Geographie Cavalli-Sforzas als vielmehr der Versuch, den Stammbaum der Gene der Menschheit auf der einen Seite nun mit dem aller Sprachen auf der anderen in Einklang zu bringen. Seine Gegner werfen ihm vor, er picke sich das aus der Linguistik heraus, was gerade passe. Der Italoamerikaner hingegen sieht sich in der Tradition von Charles Darwin, der schon 1859 sinngemäß sagte: Wer den evolutionären Werdegang der Völker geklärt hat, kennt auch ihre sprachliche Geschichte.

Die Gliederung der Sprachen zu Sprachfamilien, auf die sich Cavalli-Sforza beruft, wird in der Fachwelt heftig diskutiert. Seine linguistischen Kronzeugen, die amerikanischen Linguisten Merritt Ruhlen und Joseph H. Greenberg, sind radikale Vertreter ihrer Zunft. Während »traditionelle« vergleichende Linguisten sich auf wenige Sprachen konzentrieren und zufrieden sind, wenn sie sprachliche Wurzeln vielleicht 10000, höchstens 15 000 Jahre zurückverfolgen können, verfolgen die beiden das Echo weit fernerer Stimmen. Seit Ende des 18. Jahrhunderts reihen Linguisten Sprachen zu Sprachfamilien, mehrere hundert insgesamt. Ruhlen und Greenberg genügen jedoch etwa fünfzehn bis zwanzig. Manche Familien umfassen nur wenige Mitglieder, etwa die Khoisan-Sprachen der Buschmänner und Hottentotten im Südwesten Afrikas. Zur großen indoeuropäischen Familie zählen dagegen etwa 500 Sprachen, darunter Deutsch.

Einige Sprachen lassen sich jedoch bisher in kein Nest legen: Die Herkunft des Baskischen, des Sumerischen — der ältesten schriftlich überlieferten Sprache — oder des Ket, das nur wenige hundert Menschen in Sibirien sprechen, ist rätselhaft. Die scheinbar isolierten Ausdrucksweisen haben sich wahrscheinlich vor so langer Zeit abgespalten, daß keine verwertbaren Ähnlichkeiten mit anderen lebenden Sprachen mehr nachgewiesen werden können. Im Falle des Baskischen passen hier genetische und sprachliche Besonderheiten zueinander. Am sichersten verraten regelmäßige Lautentsprechungen die verwandtschaftliche Nähe zwischen Sprachen, etwa wenn sich wie in der indoeuropäischen Sprachfamilie das lateinische p zum germanischen f wandelt; so aßen die Römer »piscis«, wir heute »Fisch«.

Lautwandel ist kaum mehr nachweisbar, wenn die gemeinsamen Wurzeln sehr weit zurückliegen. Dann hilft nur noch der Massenvergleich von Wörtern vieler verschiedener Sprachen. Der Linguist Joseph Greenberg — wie Cavalli-Sforza aus Stanford — arbeitet mit dieser Methode. Regelmäßig wiederkehrende Ähnlichkeiten gelten als Zeichen von Verwandtschaft. Hier sei dem Zufall Tür und Tor geöffnet, bemängeln einige seiner Kollegen. Doch Greenbergs Erfolge geben ihm recht. 1963 faßte er die etwa 800 bis 1000 Sprachen Afrikas in vier Familien zusammen: in Afroasiatisch, Nilo-Saharanisch, Niger-Kordofanisch und in die Khoisan-Sprachen mit ihren ungewöhnlichen Schnalzlauten.

Mutter aller Zungen

Zu Beginn heftig kritisiert, ist seine Einteilung heute akzeptiert. 1987 reichten Greenberg drei Familien, um die über 600 indianischen Sprachen Amerikas zu klassifizieren: Eskimo-Aleutisch im äußersten Norden, Na-Dene im Nord- und Südwesten der USA sowie die etwa 350 Zungen des Amerindischen, die den Kontinent bis hinab zur Insel Feuerland dominieren. Archäologen bestätigten inzwischen seine Vermutung, daß Amerika von Norden her in mehreren Schüben besiedelt wurde.

Heute steckt Greenberg bereits etwa zehn bekannte Sprachfamilien Europas und Asiens zu einer »eurasiatischen Super-Familie« zusammen. Am Ende des Detektivspiels stehe sehr wahrscheinlich eine einzige Sprachfamilie, spekuliert er. Von einer einzigen Frau gehen auch die Molekularbiologen um Allan C. Wilson aus. Die genetische Ur-Eva sei eben die Mutter aller Zungen gewesen, schließt Cavalli-Sforza den Kreis. Wie Schlüssel und Schloß paßten genetischer und sprachlicher Stammbaum der Menschen zueinander. Der Humangenetiker provoziert mit seinem Schulterschluß Kollegen aus Biologie und Linguistik gleichermaßen. Sie argumentieren, man solle mit solcher Art »Leihorgie« vorsichtig sein.

Aufgezwungene Sprachen

Sprache werde zwar — ähnlich den Genen — von Generation zu Generation weitergereicht. Doch sie sei viel variabler, als das sich nur langsam durch Mutation ändernde Erbmaterial. Zudem trübten Ausnahmen das harmonische Miteinander von Sprache und Erbgut. Beispielsweise Fälle, in denen Gesellschaften ihre Sprache aufgegeben haben. Die Ungarn etwa sprechen eine Sprache aus dem Uralgebiet, seit sie im Mittelalter von Magyaren aus dem Ural unterdrückt wurden. Genetisch ähneln sie jedoch ihren europäischen Nachbarn. Seltener ist der umgekehrte Fall: Die Lappen in Nordskandinavien sprechen eine Sprache aus der uralischen Sprachfamilie, ihr Erbgut verrät neben skandinavischen aber deutliche Spuren mongolischer Vorfahren, die aus Sibirien einfielen. Die genetische Mischung zeigt sich in Haar- und Gesichtsfarbe der Lappen: Beides variiert von extrem hell bis zu sehr dunkel. Solche Einwände kontert Cavalli-Sforza mit einer alten Weisheit: Ausnahmen bestätigen die Regel.

Vor allem mahnt der Forscher die streitenden Parteien zur Eile, denn die stabilen Verbände von Ureinwohnern lösen sich rasch auf: Sowohl den Linguisten als auch den Genetikern drohten unschätzbare Informationen über unsere Herkunft verlorenzugehen.